作者: 王亞玲<資深媒體人,曾任壹週刊副總編,現任鏡文學聲音內容部執行總監。個人多年鑽研於香道與氣機導引>

張愛玲曾經在〈中國人的宗教〉一文中寫到:「就因為對一切都懷疑,中國文學裡瀰漫著大的悲哀。只有在物質的細節上,它得到歡悅——因此《金瓶梅》、《紅樓夢》仔仔細細開出整桌的菜單,毫無倦意,不為什麼,就因為喜歡——細節往是和美暢快,引人入勝的,而主題永遠悲觀。一切對於人生的籠統觀察都指向虛無。」

觀看這兩部巨著時,關於物質的細節上,堆砌出更高的意境,小說裡的物與景,人物的裝飾與用器,其所呈現的訊息,是心智的昇華。在《金瓶梅》裡,關於女人的金銀首飾、男人的衣冠官帶、豪門與市井的飲食、明代的傢俱與園林,其實描述得都相當細微。香的部分也算相當豐富,與《紅樓夢》不相上下,從嗅覺上引動小說人物的情色與物慾,在香的器物上,呈現明代人生活藝術的風雅。小說本身整個畫面感細緻如電影,因此《金瓶梅》在當時真可謂是前衛性的小說。難怪明人袁宏道(字中郎)曾寫信給董其昌極力讚頌《金瓶梅》「雲霞滿紙」,因為他是用畫家的眼光來觀看,而非文字的眼光來閱讀。不同維度的觀看,讓《金瓶梅》從平面變化為立體空間,實是通達。

圖說:故宮收藏的博山爐,是漢代的傳說器物,也是香文化的重要香爐。博山爐造型宛若海上仙山,山中有山洞樹林和鳥獸,當香煙氤氳而上,如在仙境。翻拍自故宮

相對於《紅樓夢》比較具體的爐瓶三事香器是文王鼎,在《金瓶梅》裡提到的是博山爐,但這博山爐出現在青樓,古代文人墨客的詩情常藉青樓女子抒發,足見這也是文人的浪漫與靈感。第五十九回〈西門慶摔死雪獅子,李瓶兒痛哭官哥兒〉西門慶進粉頭(妓女)房「正面黑漆金床,床上帳懸繡錦,旁設緹紅小几,博山小篆,香靄沉檀,樓鼻壁下….西門慶坐下,但覺異香襲人,極其清雅,真所謂神仙洞府,人跡不可到者也。」這是多麼夢幻的意境啊!客人進青樓如入幻境啊!既風雅又高招。

博山小篆,指的就是博山爐的篆香。從明人文震亨的《長物志》裡,看出明人生活的藝術,它集中國式審美觀樸、雅、幽之大全,其涉及明人食衣住行賞鑒游等領域,也因明人生活非常提倡復古,對於承襲自前朝的經典很重視,同時又發展出獨特的明人美學。博山爐源於西漢,香爐的特別之處在於他的造型,他分蓋子和爐座兩部分。爐座是翻湧的波浪,層層疊疊地圍繞著中央,蓋子就像大海中升起的一座仙山,山巒中隱藏著山洞,樹林與各種靈異的動物如猴子、神鳥等,裡面放沉香或檀香,煙靄從山洞冉冉升起,有如仙境。

這香爐的創意與傳說,的確與仙山有關,秦始皇和漢武帝這兩位強盛的君王,他們對神仙世界的長生不老傳說有著熱切的嚮往與渴望。戰國時期的著作《列子》的〈湯問〉篇有提到五座神山,分是岱輿、員嶠、方壼、瀛洲和蓬萊,前兩座沒了,僅剩後面三個。即便如此,山上的景象仍是奇觀,「其上台觀皆金玉,其上禽獸皆純縞」意思是說山上皆是金玉,動物皆純白色,山上樹木的果實可令人長生不老,山居之人「皆仙聖之種,一日一夕飛相往來者,不可數焉」。仙山統稱為博山,可見博山爐體現了古人的美好想像,也表達了凡人對神仙神山降臨人間的渴望。

有關於香爐的論述,最早見於漢代的《漢官儀》,「給尚書郎指使二人,女侍史二人,皆選端正,執香爐、香囊,從入台,護衣服。…..」強大的漢武帝曾出兵平南越國,國力曾到達越南、海南島等地,當時獲得南海的多種香料,包括沉香、龍涎香等,因此激發工匠靈感與傳說創作這迷你版的仙山爐。所以根據文獻記載,漢代的諸侯貴族墓葬出土了許多精美的博山爐與雁爐,他們多用來薰燒香料除穢與淨化空間,也代表著當時上層社會的精神追求。漢後期經濟陷困境,大部分銅料都拿去鑄銅錢,所以東漢以後博山爐多是陶瓷,但顯然失去神韻與宛如仙境的神仙法力,相對的問題是真正的博山爐在世間已是少之又少,市場多彷冒品。台北的故宮博物院就藏有漢代的博山銅爐和雁爐,由此看出香爐與用香文化在兩漢的發展。至於篆香是唐代時由印度傳入,本是禮佛計時用,到了宋代更是筵席必備。《金瓶梅》假宋朝之託,寫的是晚明生活,明代的用香承襲自宋代,因此把博山爐和篆香融合成香几台上的爐瓶三事。

圖:《金瓶梅》小說裡常有男女拿銅絲火爐,做袖爐用,暖手又薰香,所謂暗香盈袖之意便來自此。銅製的暖手爐,色潤如玉,這是明晚期張鳴岐款的暖手爐。拍攝自史博館清翫雅集展

西門慶雖是土豪,但書房翡翠軒也是有模有樣的。第三十四回「書童兒因寵攬事,平安兒含憤戳舌」花園書房裡有雲南瑪瑙漆減金釘絲甸矮東坡椅,天青衢花綾裱白綾邊名人山水,大理石璧畫的幫桌兒,「桌兒上安放古銅爐(香爐),鎏金仙鶴(香燭)。……聯上寫著:『風靜槐陰清院宇,日長香篆散簾櫳。』」他的大廳高掛古畫,「正面螺鋪屏風,屏風前安著一座八仙捧壽的流金鼎,約數尺高,甚是做得奇巧。見爐內焚著沉檀香,煙從龜鶴鹿口中吐出。」銅爐,流金鼎,皆是明人最愛。小說裡還有男女拿銅絲火爐,其實常做袖爐用,暖手又薰香,所謂暗香盈袖之意便來自此。

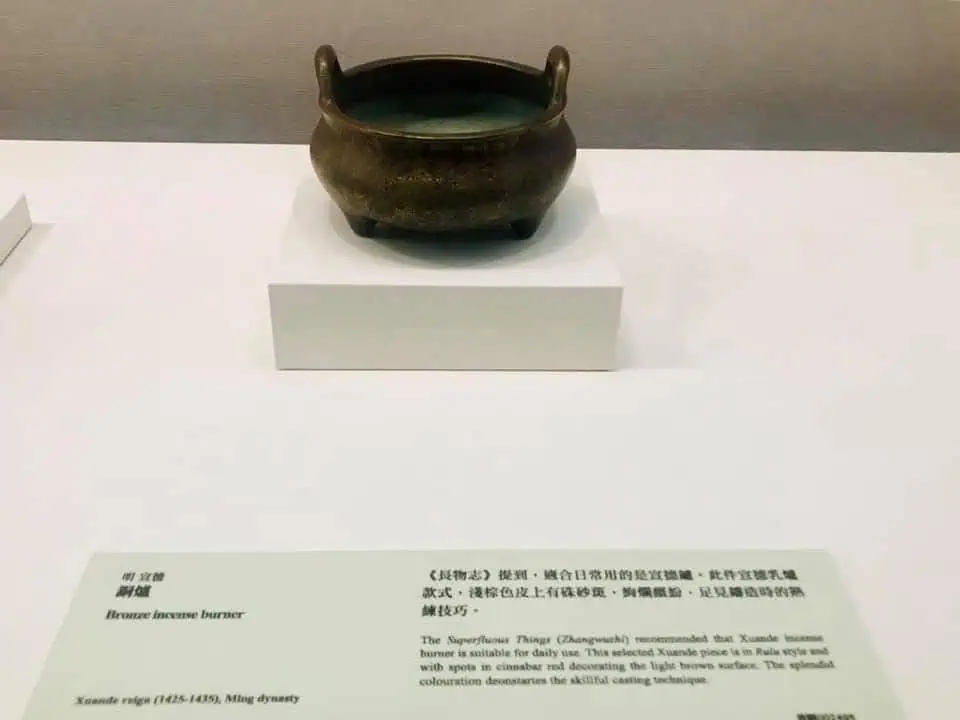

不論是明高濂的《遵生八箋》,還是文震亨的《長物志》裡,在香爐的部分都特提到,平日用宣銅彝爐最為適用。高濂在〈焚香七要〉裡提到「官、哥、定窯製之爐為珍品豈可用之?平日,爐應該用宣銅、潘銅、彝爐、乳爐,如茶杯式大者,終日可用。」文震亨在卷七〈器具〉的香爐裡也提到,「三代、秦、漢鼎彝,及官、哥、定窯,龍泉、宣窯,皆以備賞鑒,非日用所宜。惟宣銅彝爐稍大者,最為適用。」

由此可見明人日常用的香爐多是銅爐,而明代的宣德銅爐,也寫下了中國銅爐技術的歷史工藝扉頁。光是研究宣德銅爐就足以寫好幾篇論文,今不細談,簡而言之,銅爐與香道文化密不可分,銅爐有分香爐、薰爐、暖爐(袖爐和腳爐)之分。隨著元末明初銅製造業的迅速發展,銅爐在明清時代備受重視,尤以宣德爐為世人推祟,情有獨鍾。三月底才落幕的歷史博物館清翫雅集收藏展,這些億級收藏家收藏的香爐,很明顯地,多是明代的銅爐,從流金鼎到暖手爐都有。

為何如此?宣德銅爐是由明宣宗在大明宣德三年參與設計監造的銅香爐。它是歷史上第一次運用風磨銅鑄成的銅器,其用料佳,冶煉精,需經六到十二次瀝煉和提煉,密度高,比重大,皮色如珠光寶色,造型參考《宣和博古圖》《玩古圖》,以及宋元名窯的名瓷,以銅的材質去追求宋瓷的質感,呈現出古樸典雅,細膩如膚的銅爐。當時大部分留做宮廷使用,少部分賞賜皇親國戚、顯赫近臣、達官貴人和香火鼎盛的廟宇。數百年下來,其實真正的宣德爐極少,因為從明清到如今,彷製宣德爐的活動從未斷過,留下的傳說也不少。

有人稱其銅材是暹羅進貢良銅,銅含金極高,所以特別重且有珠光寶色。事實上這是銅鋅合金的表現,甚至法國漢學家伯希和提出《宣德鼎彝譜》有誤,因為作者呂震實逝於宣德元年,不可能參與鑄銅一事,而鄭和下西洋暹羅進貢含金良銅之傳說,是藉以增添宣德爐是海外珍寶集鑄而成的想像。與博山爐一般,古人美好的想像成就豐盛的香爐文化,一樣成為香道文化裡的重要里程碑。

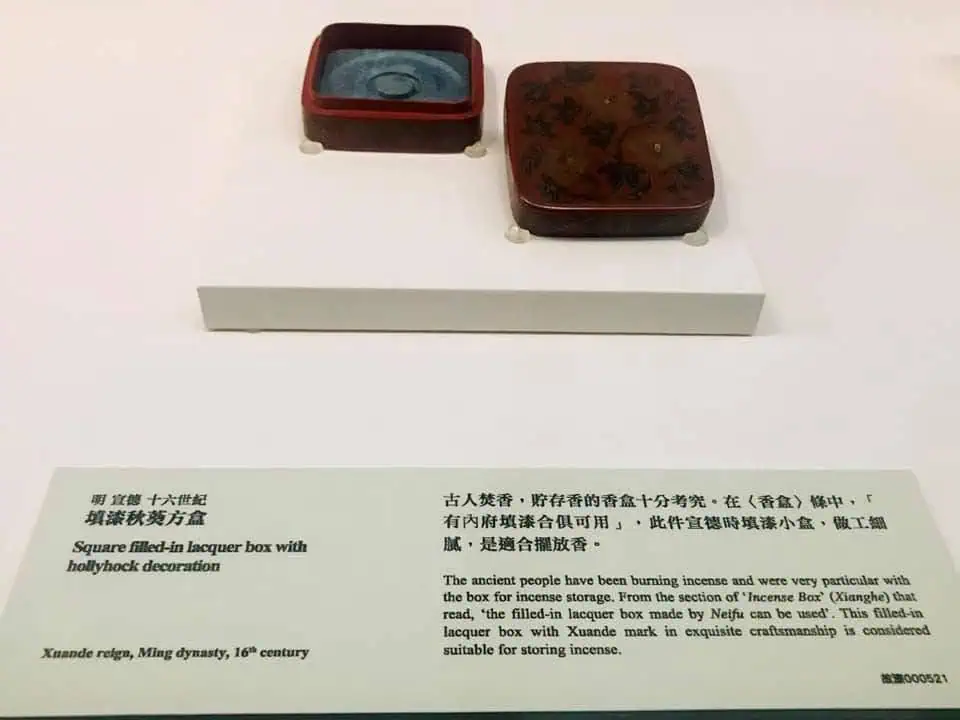

此外,明代還有一個非常重要的生活用具,就是漆盒。從先秦到明清,漆盒是日常生活中很多用途的器具,其主要用途有,放置自家常用物品,另是相互遞送往復人情。大如抽屜箱盒,小如香盒胭脂。這漆盒在《金瓶梅》裡出現是日常,用來盛裝果子、食物、玩牌與筆墨什麼都有。第五十二回「應伯爵山洞戲春嬌,潘金蓮花園看蘑菇」,潘金蓮到西門慶的翡翠軒,「旁邊鎏金小篆,焚著一縷龍涎。綠窗半掩,窗外芭蕉低映。潘金蓮且在桌上,掀弄他的香盒兒。」這香盒兒指的便是雕漆香盒。

明清時代,漆盒使用更為普遍。明人編纂日用小百科《世事通考》中的漆器一項裡,箱盒就占據大半。漆盒有各式造型,圓、橢圓、四方、八方、長方,也有肖形如瓜、桃、石榴、柿子等。如方宋元人的說法是「像生」。漆盒尺寸大的盛物盛食,小的盛香。《長物志》論香合裡「宋剔合色如珊瑚者為上。古有一劍環、二花草、三人物之說,又有五色漆胎,刻法深淺,隨妝露色,如紅花綠葉,黃心黑石者次之。」宋極精巧的雕漆香合,明人尤其祟尚。

明代文學家沈德符於明人筆記《萬曆野獲編》中寫道:「玩好之物,以古為貴。惟本朝則不然,永樂之剔紅,宣德之銅,成化之窯,其價遂與古敵。蓋北宋以雕漆擅名,今已不可多得。….」於是我從台北故宮博物院到紐約大都會博物院中國館,明代的爐瓶三事,宣德銅爐與雕漆香盒便是代表明代用香文化的最佳搭檔。